「不要為了成功而努力,要讓自己變得值得成功。」

在你我熟悉的東方世界,成績單從來不是一張紙——它是一張通行證,一紙標籤,一道衡量你價值的尺。2009年上映的印度電影《三個傻瓜》(3 Idiots),用笑鬧與淚水交錯的方式,為這場分數至上的現代競賽拉響了警報。

它不只是一部青春片,更是一封寫給全亞洲學生的公開信。那封信上寫著:你讀書,是為了熱愛,還是為了活著?

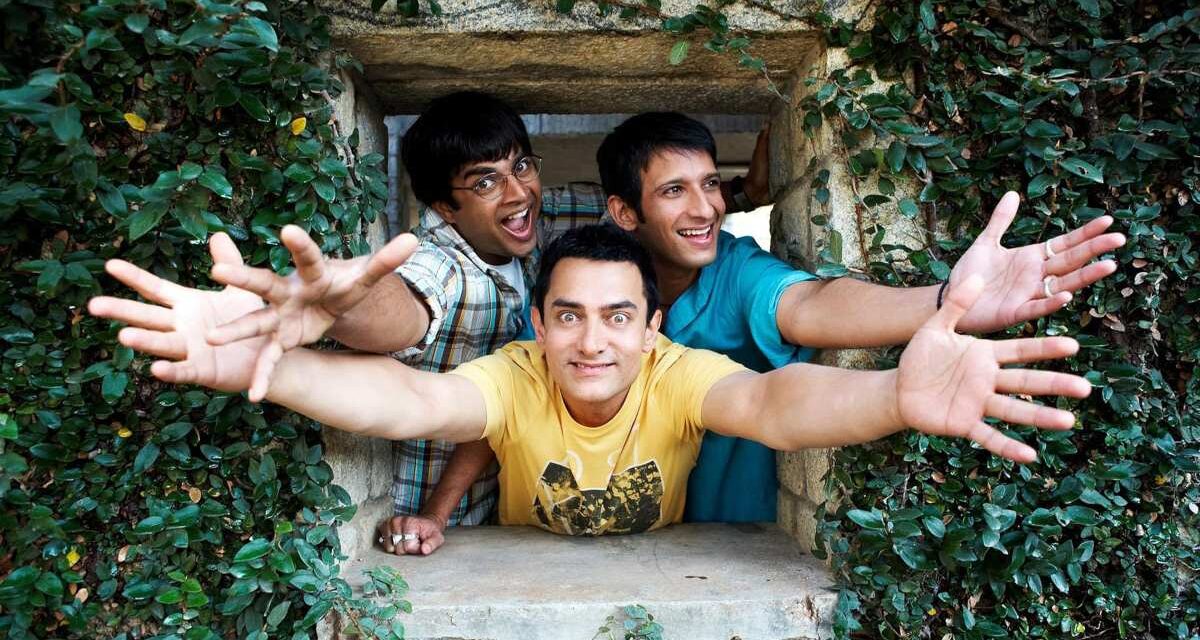

藍丘不是傻瓜,是我們不敢成為的學生

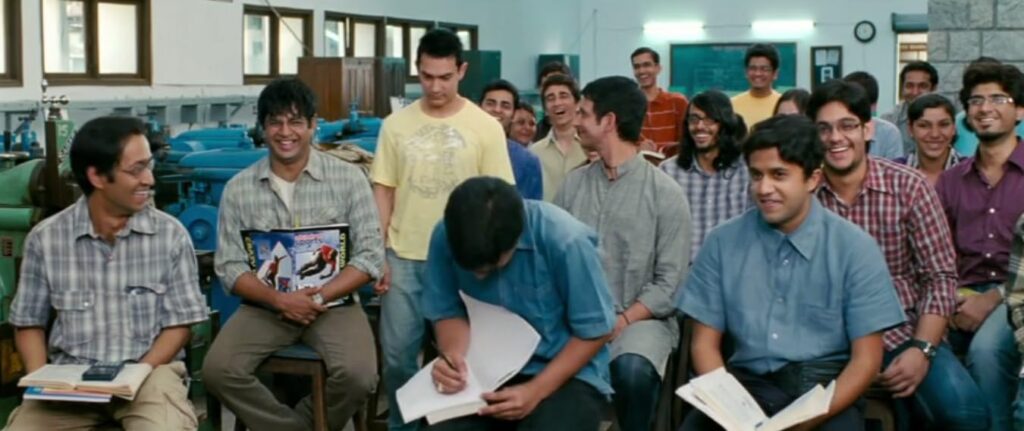

電影中的主角藍丘,是個和體制唱反調的學生。他在課堂上質疑老師教錯定義,在實驗室動手打造小發明,在人生的十字路口堅持「學習是為了興趣,而非生存」。

藍丘不是不聰明,他只是聰明得不願服從。

他代表的是我們每一個曾經渴望「學會而非考過」的學生。他對抗的,是學校裡的查特(Chatur)——那個死記硬背、背誦到全場爆笑、但在現實中卻極有可能當上部長的學生。他們兩人,一個追求知識的本質,一個追求制度的成功。

而我們,從小被告誡要成為查特,卻在心裡渴望成為藍丘。

我們的教育體制,出了什麼問題?

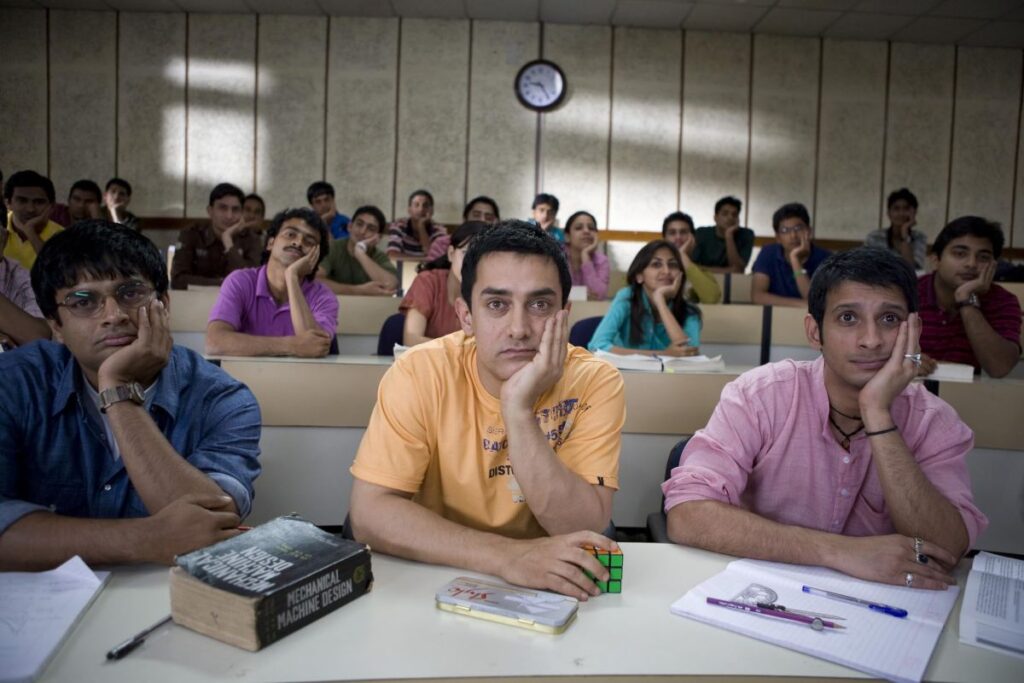

電影中那位冷酷的校長“病毒”(Viru Sahastrabuddhe)像極了我們身邊的升學制度與某些學校校長。他代表的是一種舊有的、工廠式的教育觀:紀律、競爭、絕對效率,分數至上。

他的學校是軍營不是花園,學生不是生命,而是等待「加工完成」的產品。法罕的父親希望他當工程師、拉加因為成績差到無法畢業而嘗試自殺——這些場景,不是在誇張,而是對無數亞洲家庭真實現況的貼切寫照。

在馬來西亞、台灣、香港、中國、新加坡,我們都經歷過相同的現象:

- 一道數學題,會被教成唯一解法;

- 一份考卷,錯一題就否定全盤;

- 一個孩子,讀不到熱門科系就被視為沒前途。

我們用考試來定義天賦,用壓力來訓練服從,用競爭來扼殺創意。

這樣的教育,或許造就了工程師、醫生、律師,卻也摧毀了無數畫家、作家、音樂家與夢想家。

成績至上,是最隱蔽的暴力

電影裡有一幕令人心碎:拉加為了家人的期待,不斷背負無法呼吸的壓力,當他在考場上被導師羞辱時,他選擇跳樓。而那個曾經逼迫他進入這場競賽的校長,卻在事後才意識到,這場遊戲的規則本身就已經病了。

在現實中,我們或許沒有看到學生跳樓,但我們都曾經在深夜寫到淚流滿面,在補習班裡懷疑人生,在收到通知單時感到自我價值一文不值。

《三個傻瓜》並不是在貶低教育,而是在提醒我們:教育應該是養分,而非壓力;應該是發現自己,而非消滅自己。

那我們該怎麼辦?電影給了我們什麼可能?

電影最後的反轉令人動容:藍丘其實是一位改變世界的科學家,而不是那個在體制下「不務正業」的異類。法罕終於說服父親讓他追夢、拉加重新相信自己的價值、甚至連那位冷血的校長也學會放下驕傲。

這些不是童話,而是可能。

我們不能等體制改變,但我們可以選擇不被制度吞沒靈魂。

我們可以學著:

- 鼓勵學生犯錯,而非害怕犯錯;

- 用提問取代標準答案;

- 在一場數學考試失敗時,告訴孩子:「你不是分數,你是人。」

結語|誰說我們不能傻?

在電影裡,Rancho常說的一句話是:「All is best」——這句話不是逃避,而是一種信念:即使世界不完美,我仍要選擇自己相信的方向。

教育不該是為了打造完美的履歷,而是為了培養完整的人。

我們都可以是三個傻瓜,只要我們願意去愛、去問、去學,不為別人而活,只為成為更好的自己。