張藝謀導演的《活着》是中國電影史上繞不開的一部重要作品。作為根據余華同名小說改編的電影,《活着》不僅以淺白的語言講述了一個關於家庭與時代的悲劇,更透過極具象徵性的視覺語言與節奏設計,鋪陳出一場對“生存”與“歷史”的深刻反思。在那個變動劇烈的二十世紀中國歷史舞台上,小人物如塵埃般微不足道,卻又成為歷史進程中不可忽視的主體。《活着》是這些微塵的記錄,是對他們悲歡離合的史詩性凝視。

從富貴到貧賤:命運的失序與個體的殞落

《活着》的開場是一種張力十足的設計。主角徐福貴(葛優 飾)原是富家少爺,卻因嗜賭成性敗光家產,落魄為民。他的墮落不只是個人選擇的後果,更隱喻了中國傳統地主階層在新時代洪流中必然的崩潰。當龍二接手他家產時,福貴還未意識到,那不僅是家庭的轉折,更是整個時代對舊勢力的清算預告。

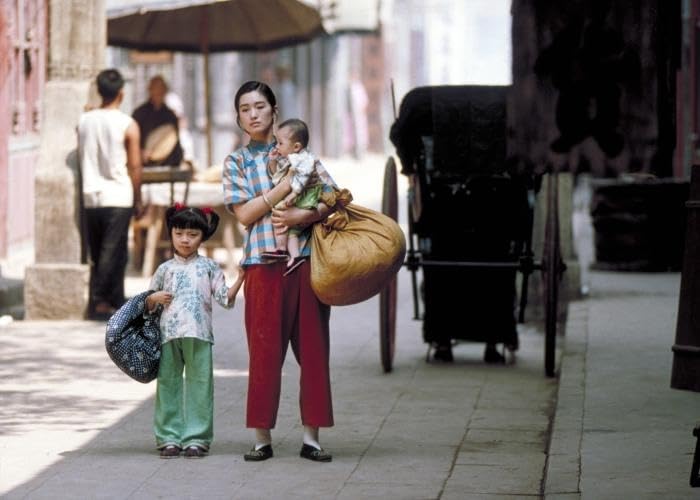

張藝謀並沒有以煽情方式處理這段命運轉折,而是以克制的鏡頭語言與色彩鋪陳,在視覺上將“墮落”與“剝奪”逐步體現。從富麗堂皇的宅邸走入寒酸街巷,空間的轉變象徵著階層的下墜,人生的逆轉悄然展開。

歷史的斧鑿:土地改革、大躍進與文革的靜默批判

影片最令人震撼的,是對歷史事件的冷靜紀錄與人性面向的深度描寫。

- 土地改革:地主龍二被槍決,曾奪走福貴一切的人,如今也無法逃脫被歷史清算的命運。這不是反轉的快意,而是一場無差別的命運制裁,任何個體都無法真正主宰自身。

- 大躍進與土法煉鋼:全村人投入無謂的煉鋼運動,象徵著個體意志的徹底消融。影片未正面譴責運動失敗,但透過廢鐵堆與一場場虛無的勞動,將荒誕推至極致。福貴的兒子有慶,也在此階段被春生誤撞致死,一場無人問責的悲劇,如此冰冷卻無比真實。

- 文化大革命:女兒鳳霞臨盆時,因醫院只接待“紅衛兵骨幹”,導致延誤醫治死亡。這一橋段以壓抑的節奏推進,不見血腥,卻令人窒息,儼然是對極權制度下人命如草芥的控訴。

這些歷史片段不是背景,而是角色命運的織網。張藝謀用一種幾近冷酷的方式,將中國百年苦難濃縮於福貴一家身上,提醒觀者歷史不是宏大敘事,而是千萬個小人物的淚與血。

視覺語言:色彩、構圖與鏡頭的隱喻敘事

張藝謀導演是我心中的色彩大師,這在《活着》中表現得尤為克制卻有力。

- 色彩轉換:前期使用溫暖的黃與紅象徵過往富貴與家庭的溫存;而隨著時代轉變,色調逐漸冷峻,灰與藍大面積使用,隱喻希望的凋零與生活的枯竭。

- 遠景構圖:在鳳霞去世後,導演用大量遠景定格家庭成員於空曠場景中,拉遠觀眾與角色的距離,模擬出一種歷史冷眼的視角,凸顯在那個時代的中國個體之渺小。

- 靜態鏡頭:影片高潮往往避開激烈動作,而以長時間定格鏡頭讓觀者沉浸其中。例如家珍痛失子女後獨坐炕上,沒有哭號,卻比嚎啕更震撼人心。

這樣的視覺語言不追求煽情高潮,而是讓歷史的壓力如陰影般,持續籠罩在人物與觀。

生存與尊嚴:活著是否等於自由?

《活着》的最大命題,不在於死亡,而在於“活著”本身是否有意義。

福貴的“活著”並不光榮。他沒有抗爭,也未真正反思。他只是順流而下,如草芥般飄零。那麼,這種“活著”是堅強還是懦弱?張藝謀並未明言,而是將判斷留給觀眾。

然而,觀者也會發現,即便命運不斷剝奪,福貴與家珍始終守護著家庭、溫情與信念。這不是英雄的故事,而是千千萬萬中國百姓最真實的縮影。他們未曾高聲呼號,卻以沉默與堅持完成了對歷史的見證。

結語:從悲劇到史詩的轉化

《活着》之所以成為經典,不在於它多麽宏大或革命,而是它以最日常的方式,書寫了最不尋常的命運。在張藝謀冷靜的視線與葛優、鞏俐收斂的演出下,一個平凡家庭的悲喜被賦予了厚重的歷史重量與人文關懷。

這部作品是一面鏡子,映照出歷史如何塑造人民,又如何在人民中遺忘自己。它讓人反思:當“活著”本身都成為奢侈,人應如何自處?何謂尊嚴?何謂命運?它不僅是對一段歷史的總結,更是對整個時代記憶的沉痛凝視。