創作不僅需要主觀性,也需要客觀性。

周星驰

你或許在電影院笑過、在客廳裡哭過,也曾在某個深夜重複播放一部叫做《喜劇之王》的電影。沒錯,這些場景的背後,都站著一個名字——周星馳。這位不只是「搞笑」,更是用一生證明電影可以成為信仰的創作者,是華語影壇無法複製的傳奇。

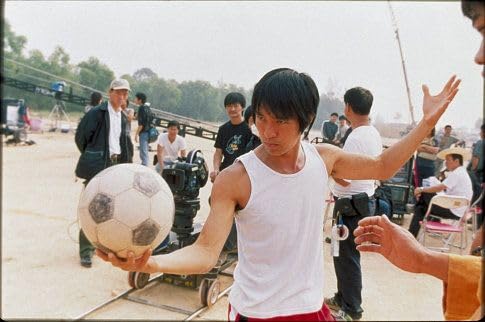

周星馳的電影不只是喜劇,而是一場場關於小人物的大夢。他以「無厘頭」的形式拆解現實的不堪,用荒誕表象下的深情與悲劇,打動了一代又一代觀眾的心。《功夫》裡,他演一個從市井小混混一路打出正義之拳的主角;《少林足球》中,他讓失敗者踢出超現實的奇蹟。那些看似鬧劇的故事,其實句句扎心。

他早年與劉鎮偉、谷德昭等人合作出品的《整蠱專家》、《逃學威龍》等,塑造了一種獨特的星爺節奏與語言系統。到了《喜劇之王》、《食神》,他不再只搞笑,而是赤裸地把創作者的痛苦、自嘲與尊嚴呈現在銀幕上。正是這種自我揭露,讓人發現星爺的喜劇其實帶著憂傷,帶著底層人物對尊重的渴望。

2000 年後,他開始專注導演工作,《功夫》、《長江七號》、《西遊降魔篇》、《美人魚》接連成為票房巨作。《美人魚》更成為當時中國影史最高票房電影。他將奇幻、環保、社會議題與動作喜劇融合,證明周星馳不只是明星,更是導演、編劇、製片的多面體。

星爺的電影語言早已成為一種文化符號。他教會觀眾如何笑中帶淚,也用一個「死跑龍套的」的故事,讓我們相信:每個人都可以是自己人生的主角。周星馳,不只是一個名字,而是一個永遠讓人願意「再看一次」的電影記憶。