在眾聲喧嘩的世界裡,有一部電影選擇以靜謐訴說愛。愛爾蘭電影《夏日悄悄話》(The Quiet Girl)正是如此——它不疾不徐,不靠言語堆疊情感,而是以凝視、動作與靜默中的情緒流動,緩緩揭示一位被忽視的小女孩,如何在一個寄養家庭中學會信任、學會感受、學會說愛。

跑步的孩子,終於有地方可以歸屬

電影最令人動容的一幕,是女孩凱特(Cáit)在片尾向寄養父親希恩(Seán)奔跑、撲入懷中的畫面。這場奔跑,不僅呼應了早前希恩教她跑步的段落,更象徵著凱特從一個無聲、退縮的孩子,蛻變為願意主動尋求情感連結、敢於奔向愛的存在。

「跑步」在這部電影裡,成了一種象徵:一個孩子如何學會面對自己、面對他人、面對世界。那聲輕輕的「爸爸」,是一切無聲教養與細膩關懷的凝聚點。

奔跑,是逃離過去,也是奔向未來

在《夏日細語》中,凱特從一開始無聲、退縮,到電影最後主動奔向希恩先生的懷抱,那段奔跑彷彿是她生命中第一次選擇「向某個人靠近」。而那個人,是她從未擁有過的「父親」。

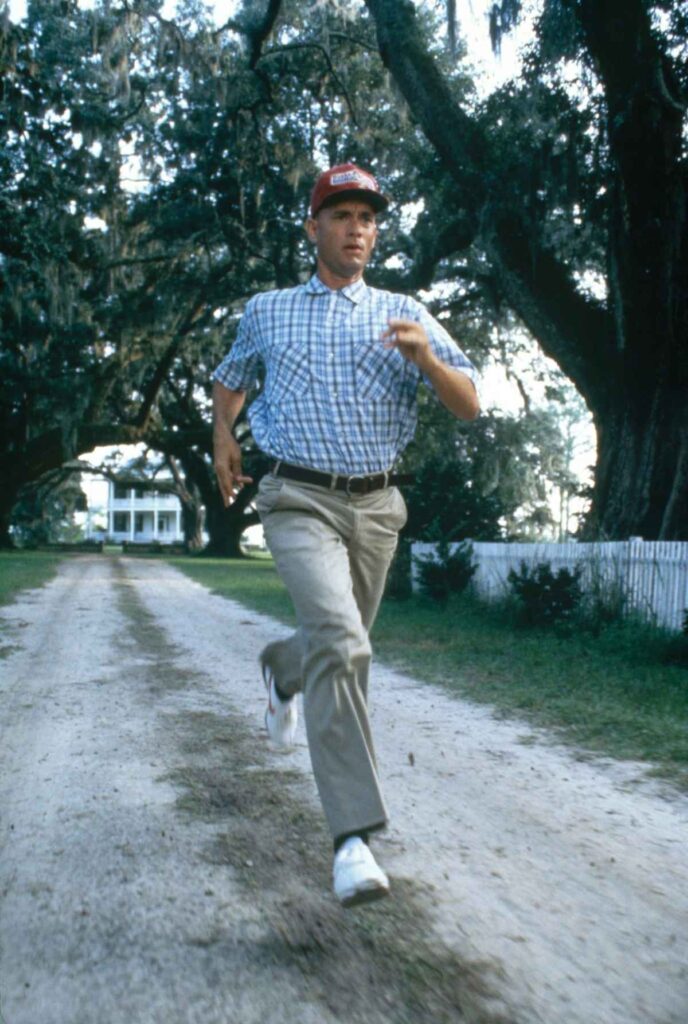

同樣的,在《阿甘正傳》中,阿甘不停地跑步,從童年逃離霸凌,到成年橫越全美,他的跑步象徵著逃避、尋找、釋放與堅持。奔跑,讓他找到了一種節奏、一種超越外在評價的存在方式。

這兩部電影雖然風格截然不同,一個極簡寫實,一個跨越史詩,但「奔跑」的意象卻不約而同地指向角色的自主性與轉變:

- 從被動走向主動

凱特從「被送走」的女孩,成了會奔向愛的人。阿甘從「大家笑他是傻子」,成為跑出自己人生軌跡的主角。 - 從孤獨走向連結

凱特跑進的懷抱,是一個她願意承認為「爸爸」的溫柔角色。阿甘雖然很多時候在路上,但最終他跑回的是珍妮與兒子,是愛的所在。 - 從無聲到發聲

凱特那一聲「爸爸」,阿甘的每一步腳步聲,都是一種聲音的重獲。

沉默的重量,藏著一顆渴望被愛的心

凱特之所以沉默,不是因為天性,而是因為長期生活在一個情感匱乏的家庭裡——母親懷孕、父親冷漠、兄弟姐妹多,沒有人有空間,也沒有人願意傾聽這個女孩的聲音。她被視為多餘的存在,甚至被送往親戚家「寄住」,好像只是家庭的一個「暫時負擔」。

但正因為這樣的背景,當寄養母親愛布琳(Eibhlín)一絲一縷地為她梳頭、為她洗澡、細心教導她生活時,我們才更能感受到那份溫柔的分量。這是一種不講大道理、不強求回報的愛,而正是這樣無聲的陪伴,才讓凱特一步一步放下防備,重新學會信任。

愛爾蘭語裡的溫柔,靜靜流淌

本片大量使用愛爾蘭語,不只是一種文化自覺,更帶出了那種溫柔低語、情感內斂的電影氣質。即使觀眾未必懂語言,但那一聲聲輕喚、那句句低語,早已跨越語言的疆界,在觀眾心中留下餘韻。

就像片名所說,《夏日細語》不是一部需要大聲訴說的作品,它選擇在陽光灑落的鄉間、微風穿梭的屋子裡,以細膩鏡頭與靜謐場景,讓觀眾重新思考:什麼才是真正的家庭?什麼是被愛的感覺?

因理解而溫柔,因沉默而有聲

對我而言,這部電影也喚起了一段個人記憶。那年我代表學校比賽只得第三,心中不甘,脫口而出說想把獎盃丟掉。沒有人理解我話語背後的失落與自責,只有責備。但長大之後我才明白,那其實是我對自己的要求太高。

這份經驗讓我更理解凱特。不是每個孩子都有機會被正確解讀,但《夏日細語》讓我看到:當一個孩子被理解,她會改變。她會開始微笑,會開始說話,會開始跑步——而這一切,不是來自責備,而是來自耐心的傾聽與溫柔的回應。

結語:靜靜流淌的愛,會在心中開出花來

《夏日細語》不是一部爆炸性的電影,它沒有劇烈的轉折、華麗的場景或喧鬧的配樂。但它會在你心裡留下一道光,讓你想起那些曾被默默愛著的時刻,或那些你曾忽略、但其實也在默默尋求溫暖的自己。

如果你也曾經覺得自己不被看見、不被理解,那麼這部電影會像夏日午後的一場細雨,靜靜淋濕你內心那塊乾枯的土地,讓你重新相信:愛,不一定要大聲說出來,但它總會以某種方式,悄悄來到你面前。